Stratégies de pollinisation : des Fabacées très sélectives (suite)

La fleur des Fabacées a évolué pour être attractive vis-à-vis de ses pollinisateurs, principalement des abeilles sociales et solitaires, tout en limitant le « vol » de pollen qui ne sera pas investi dans la reproduction de la plante. Etamines et pistil sont inclus dans une structure particulière, la carène, et ne sont accessibles qu’aux pollinisateurs capables de déclencher son ouverture. Chez de nombreuses espèces, les étamines ne présentent pas directement le pollen aux pollinisateurs. Les anthères (parties des étamines qui produisent le pollen) sont déjà ouvertes avant l’éclosion de la fleur et divers mécanismes assurent le transfert de ce pollen sur le butineur.

Si certains genêts comme le Genêt à balais (Cytisus scoparius), le Genêt des teinturiers (Genista tinctoria) ou le Spartier (Spartium junceum) transmettent leur pollen sur le mode explosif (voir Le Genêt à balais et sa fleur explosive), d’autres Fabacées ont opté pour des mécanismes plus ciblés pour assurer leur pollinisation. C’est le cas de la Gesse à larges feuilles (Lathyrus latifolius) dont le style joue le rôle d’une pseudo-étamine : c’est lui qui va présenter le pollen au butineur. Il est doté d’une brosse qui stocke le pollen issu des anthères. Lorsqu’une abeille déclenche l’ouverture de la carène, cette brosse transfère un peu de ce pollen sur son corps, en des endroits hors d’atteinte des pattes afin qu’il ne puisse pas être récupéré par l’insecte. Ce pollen est ainsi uniquement destiné à la reproduction de la gesse. En théorie … car nous allons voir qu’il existe des abeilles rusées.

La Gesse à larges feuilles et sa brosse à pollen

(Lathyrus latifolius ; Fabaceae)

(Lathyrus latifolius ; Fabaceae)

La Gesse à larges feuilles, aussi appelée Pois vivace, est l’une de nos plus jolies sauvageonnes. Spontanée dans les garrigues, les friches, les lisières forestières et sur les bords des chemins du sud de la France, elle est souvent plantée dans les parcs et jardins pour ses grappes de grandes fleurs rose vif, plus rarement rose pâle ou blanches, se succédant de mai à octobre.

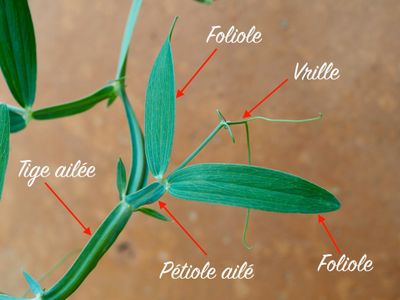

C’est une vivace dont les tiges grimpantes robustes et ailées peuvent dépasser 2 m de longueur. Les feuilles présentent un pétiole largement ailé ainsi qu’une paire de folioles et sont terminées par une vrille ramifiée. Pourvues de chlorophylle, les expansions de la tige et du pétiole augmentent la surface dédiée à la photosynthèse et contribuent à la nutrition de cette gesse particulièrement vigoureuse. Les vrilles lui permettent de s’agripper et de grimper sur la végétation avoisinante. Bien que son nom vernaculaire lui attribue de « larges feuilles », les individus à folioles longues et étroites ne sont pas rares dans ses populations méditerranéennes.

Une fleur dissymétrique

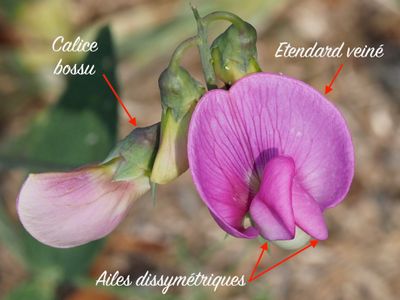

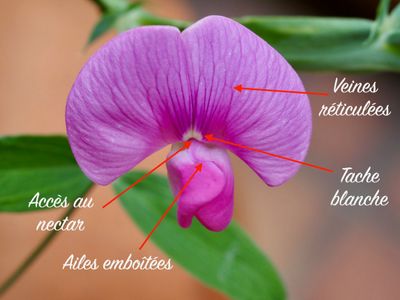

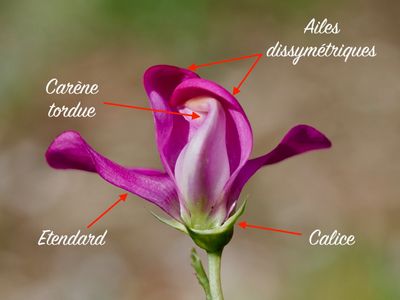

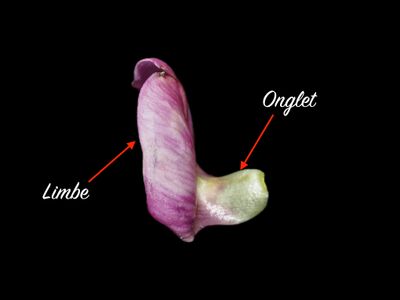

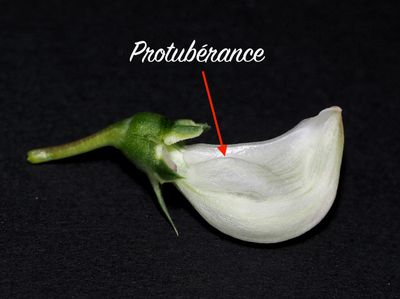

Les fleurs généralement roses ne passent pas inaperçues avec leur étendard de près de 3 cm de large dont le limbe est parcouru par des veines plus sombres convergeant vers la base au niveau d’une petite tache blanchâtre. Veines et tache sont des guides à nectar qui indiquent aux butineurs l’emplacement du liquide sucré. La Gesse à larges feuilles est en effet une plante qui offre à ses visiteurs un abondant nectar sécrété par un disque nectarifère situé à la base de la corolle. Le limbe de l’étendard est prolongé par un onglet en forme de gouttière renversée (voir dissection de la fleur ci-après) qui guide la langue des butineurs vers le nectar. La taille de cet onglet ne rend le nectar accessible qu’aux butineurs à longue langue. L’onglet est caché dans un calice en forme de cloche un peu bossue dorsalement, au-dessus de l’emplacement de la réserve de nectar.

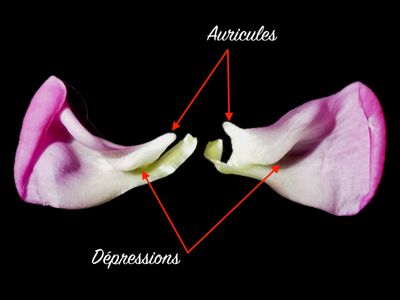

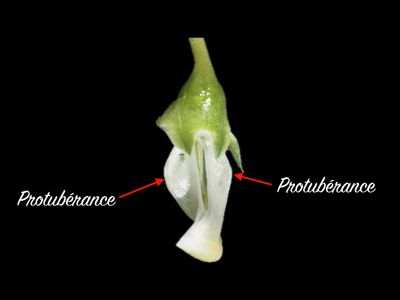

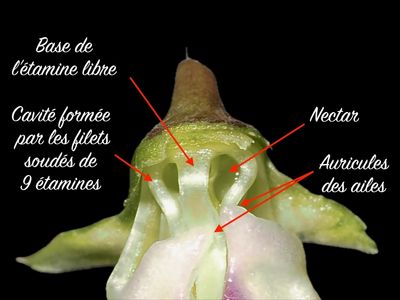

L’intérieur des ailes présente de larges dépressions. Elles recouvrent des protubérances situées latéralement sur la carène et rendent ainsi les ailes et la carène étroitement solidaires sur une grande partie de leur longueur, à la manière d’un bouton-pression. Sur leur partie basale, les ailes montrent chacune un appendice renflé appelé auricule ou oreillette. Dissymétriques, ces appendices dirigent la langue du butineur vers la réserve de nectar tout en contribuant au bon positionnement de l’insecte pour déclencher l’ouverture de la carène.

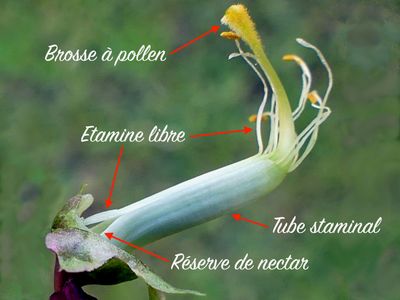

Un style transformé en pseudo-étamine

La carène, ouverte sur sa face supérieure, renferme les organes reproducteurs. L’appareil reproducteur mâle est constitué par 10 étamines réparties sur deux verticilles. Neuf d’entre elles sont soudées par leurs filets en une sorte de manchon, le tube staminal, enveloppant l’ovaire ; la dixième qui fait face à l’étendard est libre. La partie basale du tube staminal est élargie, formant une dépression dans laquelle s’accumule le nectar secrété par un disque nectarifère. Le soulèvement du filet de l’étamine libre permet aux butineurs d’accéder au nectar par deux fenêtres situées de part et d’autre du filet, la fenêtre droite étant généralement plus large que la gauche.

Crédit photo : MT Ziano

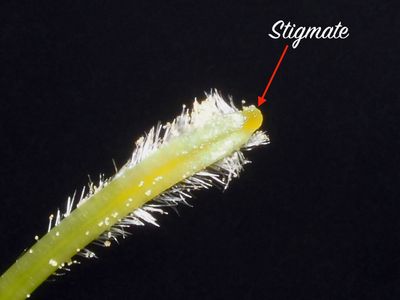

Dans cette fleur atypique, l’organe le plus étonnant est l’appareil reproducteur femelle. Comme chez les autres Fabacées, il est formé par un seul carpelle qui évoluera en une gousse. Mais chez la gesse, l’ovaire est prolongé par un long style courbé à 90 degrés vers le haut. Son extrémité élargie porte une brosse couverte de polllen qu’une torsion oriente vers l’axe de la fleur. Cette brosse est constituée par de très nombreux trichomes. Ce sont des cellules épidermiques modifiées à l’aspect de « poils » qui piègent le pollen provenant des dix étamines, celles-ci étant déjà ouvertes dans le bouton floral avant l’épanouissement de la fleur. Le style est terminé par un court stigmate conique recouvert d’une fine membrane (cuticule stigmatique) empêchant l’auto-pollinisation.

La pollinisation : une étonnante coopération entre la fleur et l’abeille

Le fort signal visuel que constitue l’étendard large et coloré attire des visiteurs en quête de nectar ou de pollen, les incitant à se poser sur la piste d’atterrissage constituée par les ailes solidaires de la carène. Les veines du limbe convergeant vers la tache blanche guident les butineurs vers l’emplacement du nectar. Mais bien peu de ces visiteurs sont de réels pollinisateurs car peu d’entre eux ont la force nécessaire pour déclencher l’ouverture de la carène et la sortie des organes reproducteurs. Bien que les bourdons aient cette capacité, ils se contentent souvent, au cours de leurs visites peu fréquentes, de voler le nectar sans polliniser la fleur. L’Abeille mellifère ne semble pas attirée par la Gesse à larges feuilles et s’avère incapable d’ouvrir la carène. Les papillons ne sont pas rares sur la gesse, accèdant au nectar grâce à leur longue trompe mais aucun d’entre eux ne la pollinise.

(Carcharodus alceae ; Hesperidae)

(Leptidea sp. ; Pieridae)

(Lampides boeticus ; Lycaenidae)

(Bombus pascuorum ; Apidae)

(Bombus pascuorum ; Apidae)

L’un des pollinisateurs les plus efficaces est le Xylocope violet (Xylocopa violacea) encore appelé Abeille charpentière car la femelle établit son nid dans du bois mort (tronc, branche, bûche, poteau) qu’elle creuse à l’aide de ses puissantes mandibules. Cette espèce trouve dans la gesse une fleur riche en nectar, adaptée à sa taille imposante. Avec une longueur pouvant atteindre 3 cm et une envergure de 5 cm, le Xylocope violet est en effet la plus grosse abeille d’Europe. L’espèce est polylectique c’est-à-dire que la femelle utilise un large spectre de plantes pour la récolte du pollen tout en montrant une nette préférence pour les Fabacées à grandes fleurs. Si les photos qui suivent représentent des femelles, les mâles, amateurs du nectar de la gesse, contribuent aussi à sa pollinisation.

(Xylocopa violacea ; Apidae)

(Xylocopa violacea ; Apidae)

Après avoir atterri sur la fleur, le Xylocope introduit sa glosse (langue des abeilles) au niveau de la petite tache blanche de l’étendard sur laquelle convergent les guides à nectar. Les auricules des ailes orientent la glosse vers la fenêtre à nectar située du côté droit et optimisent le positionnement de l’abeille pour l’ouverture de la carène. Le Xylocope appuie sa tête et sa glosse sur la base de l’étendard pour parvenir jusqu’au nectar, s’agrippant aux ailes avec les pattes antérieures et médianes et poussant avec les pattes postérieures. La contre-force exercée par l’onglet combinée aux forces exercées par les pattes sur les ailes solidaires de la carène provoque le basculement de la carène et la sortie de la brosse à pollen sur le côté droit de l’insecte.

Le stigmate conique entre en contact avec le cou ou le côté du thorax de l’abeille. Le frottement déchire la fine cuticule qui le recouvre. Si l’abeille porte du pollen d’une gesse préalablement visitée, la pollinisation croisée puis la fécondation pourront avoir lieu. Dans le même temps, la brosse chargée délivre une partie de son pollen sur le cou et le côté du thorax de l’insecte, des zones difficilement atteignables lors du toilettage. Même si l’abeille parvient à récupérer un peu de ce pollen pour approvisionner son nid, il sera majoritairement investi dans la reproduction de la gesse.

Lors du départ de l’abeille, le style retrouve sa place dans la carène. La brosse pourra à nouveau transférer une partie du pollen restant sur le prochain visiteur, ceci jusqu’à l’épuisement du pollen stocké. Les traces laissées par les Xylocopes sur les fleurs de gesse témoignent de la force développée par ces abeilles.

Une abeille rusée

Le principal pollinisateur de la gesse s’avère être une petite abeille d’une dizaine de mm, particulièrement tonique, la Megachile ericetorum. La femelle de cette espèce est oligolectique sur les Fabacées, c’est-à-dire qu’elle ne récolte le pollen que sur les plantes de cette famille. Elle montre une nette préférence pour le genre Lathyrus d’où le nom vernaculaire de Mégachile de la gesse attribué à l’espèce. Les mâles butinent volontiers le nectar de la Gesse à larges feuilles mais visitent aussi d’autres Fabacées et certaines Lamiacées. Contrairement aux autres Mégachiles qui découpent des fragments de feuilles pour construire les cellules de leur nid, celle-ci utilise de la terre boueuse et de la résine. L’espèce est classée dans le sous-genre Pseudomegachile.

(Megachile ericetorum ; Megachilidae)

(Megachile ericetorum ; Megachilidae)

Malgré leurs poids dérisoires (entre 70 et 85 mg, 10 fois moins qu’un Xylocope), le mâle et la femelle sont capables de développer une force suffisante pour permettre l’ouverture de la carène. La technique est la même que celle employée par le Xylocope mais ces abeilles étant plus petites, le pollen est déposé principalement sur la partie dorsale de l’abdomen, hors d’atteinte des pattes lors du toilettage. Ce pollen déposé sur l’abeille sera donc investi dans la reproduction de la gesse.

Mais à la différence du Xylocope, la femelle va réussir à prélever du pollen directement sur la brosse du style pour approvisionner son nid. Pour cela, elle relève haut son abdomen. Sa scopa, l’organe de récolte du pollen situé ventralement chez les Mégachilidés (voir Les abeilles solitaires), se trouve positionnée au-dessus du style chargé en pollen. En s’aidant de ses pattes postérieures, elle peigne alors la brosse pour en récolter le pollen qu’elle stocke dans sa scopa. Il n’est pas rare de voir des femelles dont la scopa est entièrement remplie de pollen. De retour au nid construit dans une cavité préexistante (bois mort, tige, mur, …), ce pollen mélangé à du nectar constituera la réserve de nourriture destinée aux larves.

Malgré une stratégie de pollinisation particulièrement élaborée qui sélectionne les pollinisateurs et limite le « vol » de pollen non investi dans la reproduction, la Gesse à larges feuilles doit compter avec la Mégachile de la gesse, une petite abeille vigoureuse qui parvient à collecter du pollen pour alimenter ses cellules larvaires. Les visites « musclées » de cette abeille ainsi que celles des Xylocopes occasionnent souvent des dégâts sur les corolles de la gesse. Leurs pattes munies d’éperons et de griffes laissent des traces parfois importantes sur les pétales allant jusqu’à compromettre la sortie du style et donc les pollinisations ultérieures. Des abeilles qui n’ont certainement pas inspiré cette citation indienne : « Que le sage vive en son village comme l’abeille recueille le nectar, sans abîmer la fleur dans sa couleur et dans son parfum ».

Sources :

- Tison J.-M., de Foucault B., (coords) (2014) Flora Gallica. Flore de France. Biotope Eds, Mèze 1196 pp.

- Michez D., Rasmont P., Terzo M., Vereecken N.J. (2019) Hyménoptères d’Europe.1 Abeilles d’Europe - N.A.P. Editions 547 pp.

- Westerkamp C. (1993) The co-operation between the asymetric flower of Lathyrus latifolius (Fabaceae-Vicieae) and its visitors. Phyton (Horn, Austria) 33 (1) 121-137.

- Galloni M., Podda L., Vivarelli D. and Cristofolini G. (2007) Pollen presentation, pollen-ovules ratios and other reproductive traits in mediterranean Legumes (Fam. Fabaceae - Subfam. Faboideae). Pl. Syst. Evol. 266, 147-164.

- Westerkamp C. (1999) Keel flowers of the Polygalaceae and Fabaceae : a functional comparison. Botanical Journal of the Linnean Society 129, 207-221.

- Prenner G. (2003) Floral ontogeny in Lathyrus latifolius (Fabaceae-Vicieae). Phyton. Annales Rei Botanicae. 43, 392-400.

- Koch L, Lunau K., Wester P. (2017) To be on the safe site - Ungroomed spots on the bee’s body and their importance for pollination. PLoS ONE 12(9) e0182522.

- El Ottra J.H.L, Toni J.F.G., Thaowetsuwan P., Dos Santos P., Jeiter J., De Craene L.R., Bull-Herenu K., Classen-Bockhoff R. (2024) Pollen transfer within flowers : How pollen is secondarily presented. Int. J. Plant Sciences 185 (1) 15-31.