Stratégies de pollinisation : des Fabacées très sélectives

La production de pollen est pour les plantes un processus coûteux en énergie. Avec l’exemple de la famille des Astéracées, nous avons vu précédemment qu’une grande partie de ce pollen peut être détournée de sa fonction reproductrice, que ce soit par les abeilles pour la fabrication des pains de pollen destinés à l’alimentation des larves ou par les insectes floricoles pour leur propre consommation.

Au cours de l’évolution, certaines familles botaniques ont optimisé leur stratégie de pollinisation en limitant les prélèvements de pollen qui ne sera pas investi dans la fécondation. C’est le cas chez nous de la famille des Fabacées [1] dont la fleur qualifiée de papilionacée évoque, avec un peu d’imagination, un papillon aux ailes déployées. C’est la grande fleur odorante des spartiers, des genêts ou des pois de senteur mais aussi celle plus petite des trèfles, luzernes et sainfoins. Si cette fleur papilionacée est connue de tous, on ignore bien souvent que sa structure particulière est une réponse adaptative à la pression sélective exercée par les abeilles.

(Lathyrus latifolius et Leptidea sp.)

(Spartium junceum)

(Onobrychis viciifolia)

Les abeilles sont en effet les principaux pollinisateurs de nos Fabacées, le terme « abeille » étant pris au sens large et regroupant les espèces sociales et solitaires, soit près de 1000 espèces en France. Déjà au 19e siècle, Darwin avait remarqué que la fructification des Fabacées était dépendante de la visite des abeilles. La fleur, reconnaissable entre toutes, a évolué pour être attractive vis-à-vis de ces Hyménoptères tout en limitant les possibilités de vol de pollen. Les étamines et le pistil sont cachés dans des pétales particuliers qui ne les rendent accessibles qu’aux pollinisateurs capables de déclencher leur ouverture. Certains mécanismes permettent même de déposer précisément sur l’insecte la juste quantité de pollen nécessaire à la pollinisation. Cette série d’articles, dont le premier est consacré au Genêt à balais, présente quelques-unes de ces stratégies de pollinisation à l’aide d’espèces communes que chacun peut facilement rencontrer, même en milieu urbain où elles sont souvent plantées comme ornementales.

Le Genêt à balais : une fleur explosive

Le Genêt à balais (Cytisus scoparius) est un arbrisseau présent dans pratiquement toute la France excepté dans les régions calcaires. C’est une espèce pionnière typique des milieux ouverts ensoleillés, potentiellement envahissante, facilement reconnaissable à ses rameaux aux fortes côtes saillantes. Ces rameaux étaient jadis récoltés et séchés pour faire des balais, d’où le nom vernaculaire donné à l’espèce. En avril, le buisson se couvre de grandes fleurs odorantes, d’un jaune lumineux. Des sélections horticoles ont permis l’obtention de cultivars à fleurs variant du rose au rouge en passant par l’orangé, souvent plantés dans les parcs et les jardins.

(Cytisus scoparius)

(Cytisus scoparius)

La fleur vue par le botaniste

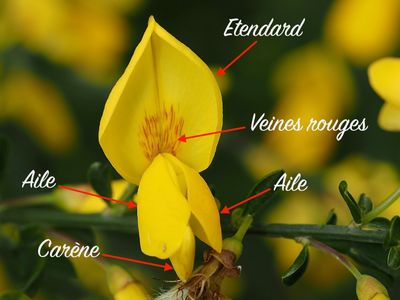

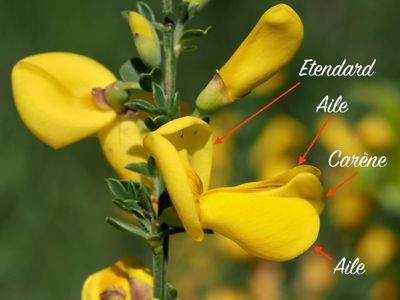

Comme chez de nombreuses fleurs adaptées à la pollinisation par les insectes, celles du Genêt à balais présentent une symétrie bilatérale. La corolle est constituée de 5 pétales inégaux formant 3 structures particulières : l’étendard, les ailes et la carène.

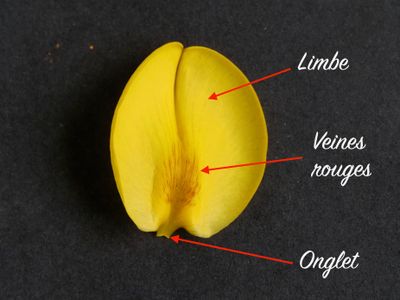

Le pétale supérieur est appelé étendard. Dressé, c’est le plus grand des 5 pétales. Son limbe est parcouru de veines rougeâtres convergeant vers sa base. Le limbe est prolongé par un court onglet qui forme une sorte de gouttière inversée embrassant la base des autres pétales. L’onglet est caché par un calice à deux lèvres. Autrefois inclus dans le genre Genista, ce genêt en diffère par la lèvre supérieure de son calice non divisée d’où son classement actuel dans le genre Cytisus.

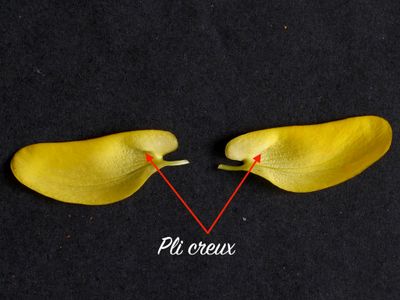

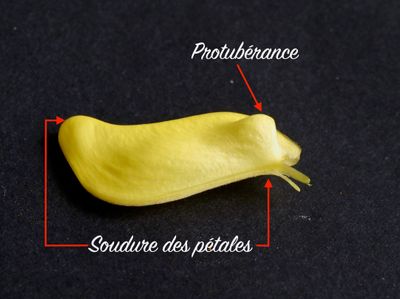

Les deux pétales latéraux étroits, appelés ailes, recouvrent et protègent la carène formée par les deux pétales inférieurs partiellement soudés sur leur longueur. Leur extrémité recourbée évoque une carène de bateau d’où le nom donné à cette structure. Ailes et carène sont rendues solidaires par la présence de deux plis creux sur la face interne des ailes qui recouvrent deux protubérances situées sur la face externe de la carène, les emboîtant à la manière d’un bouton-pression.

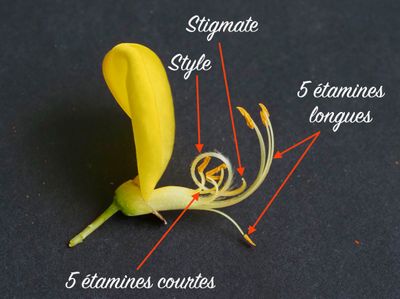

La carène forme une enveloppe protectrice autour des organes reproducteurs. Les étamines, au nombre de 10, ont des filets soudés dans leur partie inférieure en un tube enveloppant l’ovaire. Ces étamines sont de deux formes : cinq sont courtes et cinq sont longues (dont l’une de longueur intermédiaire). Leur pollen diffère par sa composition (plus riche en amidon pour celui des petites étamines) mais aussi par sa fonction puisque seul le pollen des grandes étamines est capable de germer sur un stigmate et donc d’être fécondant. Les anthères (parties des étamines contenant le pollen) sont déjà ouvertes dans la fleur avant son éclosion. L’appareil reproducteur femelle est formé par un seul carpelle qui évoluera en une gousse après la fécondation. L’ovaire est prolongé par un long style velu et par un stigmate punctiforme. Les étamines ainsi que le style et le stigmate sont maintenus comprimés à l’intérieur de la carène.

A l’abri dans la carène, les organes reproducteurs se trouvent protégés des intempéries et des attaques des phytophages ou des microorganismes. Le vol de pollen n’est plus possible car les étamines ne sont pas directement accessibles aux insectes. Qu’en est-il alors de la pollinisation qui, rappelons-le, n’est assurée que par les abeilles, aucune autopollinisation n’étant rapportée pour cette espèce ? Nous allons voir que celle-ci est bien effective mais réservée aux seules espèces capables de déclencher l’ouverture des pétales pour accéder aux pièces fertiles.

La fleur vue par l’abeille

La floraison du Genêt à balais a lieu en avril, une période où de nombreuses abeilles sociales et solitaires sont en activité. Le jaune lumineux des fleurs contraste fortement sur le fond vert environnant. Ces taches colorées et odorantes sont facilement repérables par les bourdons, abeilles mellifères et abeilles solitaires qu’elles attirent en grand nombre.

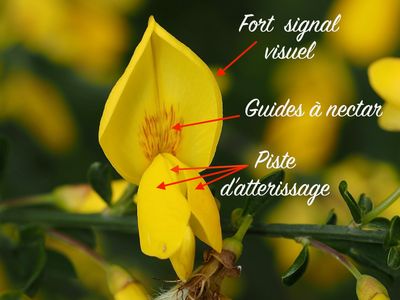

S’approchant de l’inflorescence, le butineur repère le fort signal visuel que constitue l’étendard large et dressé. L’insecte remarque les veines rouges qui convergent vers la base de l’étendard. Ce sont des guides à nectar dont le rôle est de diriger les pollinisateurs vers l’emplacement de la réserve de nectar. Afin de fidéliser leurs pollinisateurs, c’est-à-dire de les inciter à aller butiner une fleur de la même espèce pour que la pollinisation croisée soit effective, les fleurs offrent généralement une récompense à l’insecte. Il s’agit le plus souvent de nectar mais le Genêt à balais en est dépourvu. Chez cette espèce, la récompense consiste en du pollen, celui des petites étamines comme nous le verrons par la suite. Les guides à nectar ne sont donc que des leurres destinés à orienter correctement le pollinisateur pour déclencher l’ouverture de la carène.

Notre butineur décide donc de se poser sur la fleur où la structure formée par les ailes et la carène constitue une piste d’atterrissage parfaite. A la recherche d’une récompense, le butineur introduit ses pièces buccales à la base de l’étendard tout en appuyant avec ses pattes sur les ailes qui sont solidaires de la carène. Le basculement de la carène déclenche la brusque sortie des étamines et du style jusqu’alors comprimés dans cette structure. Les étamines projettent leur pollen sur l’insecte mais de façon différenciée : les petites étamines déposent le pollen sur sa face ventrale, les grandes étamines le projette sur son dos. Dans le même temps, le stigmate vient en contact avec le dos de l’insecte chargé du pollen des fleurs précedemment visitées assurant ainsi une pollinisation croisée. La germination du pollen sur le stigmate puis la fécondation pourront avoir lieu.

Le pollen déposé sur sa face ventrale est facilement récupéré par le butineur : il lui suffit de brosser son abdomen à l’aide de ses pattes antérieures. Chez l’Abeille mellifère et les bourdons, il est stocké dans les corbeilles des pattes arrière ; chez les abeilles solitaires, une brosse, la scopa, située sur la face ventrale ou sur les pattes postérieures assure son stockage et son transport. Dans tous les cas, ce pollen servira à l’alimentation des larves. Quant au pollen déposé sur le dos de l’insecte, il est hors de portée de ses pattes et ne peut pas être récupéré. Il sera investi dans la reproduction de la plante.

Conclusion

Le Genêt à balais est une plante dont la libération du pollen est qualifiée d’explosive. La pollinisation est assurée par les seuls butineurs capables de déclencher le basculement de la carène et la brusque sortie des organes reproducteurs. Les abeilles mellifères, les bourdons et andrènes comptent parmi les pollinisateurs les plus fréquemment observés. La fleur dépourvue de nectar présente deux types d’étamines aux fonctions particulières : des petites étamines localisées près de la base de l’étendard dont le pollen récoltable fidélise les pollinisateurs, des grandes étamines dont le pollen est dédié à la reproduction de la plante. Des études effectuées par des chercheurs japonais ont montré qu’en une seule visite, une abeille mellifère libère 75% du pollen d’une fleur. Le pollen résiduel peut être récolté par des insectes incapables de déclencher la sortie des étamines comme c’est le cas des petites abeilles solitaires ou des Coléoptères.

Sources :

- Tison J.-M., de Foucault B., (coords) (2014) Flora Gallica. Flore de France. Biotope Eds, Mèze 1196 pp.

- Thomas R., Busti D., Maillart M. (3ème édition, 2022) Petite flore de France - Ed. Belin 504 pp.

- Uluer D. A., Forest F., Armbruster S. and Hawkins J. A. (2022) Reconstructing an historical pollination syndrome : keel flowers. BMC Ecology and Evolution, 22, article 45.

- Lopez J., Rodriguez-Riano T., Ortega-Olivencia A., Devesa J. A. and Trinidad R. (1999) Pollination mechanisms and pollen-ovule ratios in some Genistae (Fabaceae) from southwestern Europe. Pl. Syst. Evol. 216, 23-47.

- Galloni M., Podda L., Vivarelli D. and Cristofolini G. (2007) Pollen presentation, pollen-ovules ratios and other reproductive traits in mediterranean Legumes (Fam. Fabaceae - Subfam. Faboideae). Pl. Syst. Evol. 266, 147-164.

- Westerkamp C. (1999) Keel flowers of the Polygalaceae and Fabaceae : a functional comparison. Botanical Journal of the Linnean Society 129, 207-221.

- Paulino J. V., Mansano V. and Prenner G. (2016) Evidence for division of labor and division of function related to the pollen release in papilionoideae (Leguminosae) with a heteromorphic androecium. Int. J. Plant Sci. 177 (7) 590-607.

- Suzuki N. (2003) Significance of flower exploding pollination on the reproduction of the Scotch broom, Cytisus scoparius (Leguminosae)Ecological Research 18(5), 523 - 532.

Les Fabacées anciennement appelées Légumineuses comptent à travers le monde entre 16 000 et 19 500 espèces (les chiffres diffèrent selon les auteurs), ce qui en fait la 3e famille la plus diversifiée. Elle est divisée en 3 sous-familles parmi lesquelles les Papilionoideae (ex-Papilionacées), caractérisées par leur fleur papilionacée, rassemblent plus de 70% des espèces. En France, les Papilionoideae sont représentées par 48 genres et 370 espèces. Les deux autres sous-familles, les Cesalpinioideae (Arbre de Judée, Caroubier) et les Mimosoideae (Mimosa, Sensitive) n’étant pas indigènes en France, les termes Fabacées et Papilionoideae/Papilionacées sont parfois utilisés indistinctement lorsqu’il s’agit d’espèces françaises. ↩︎